طارق سليكي

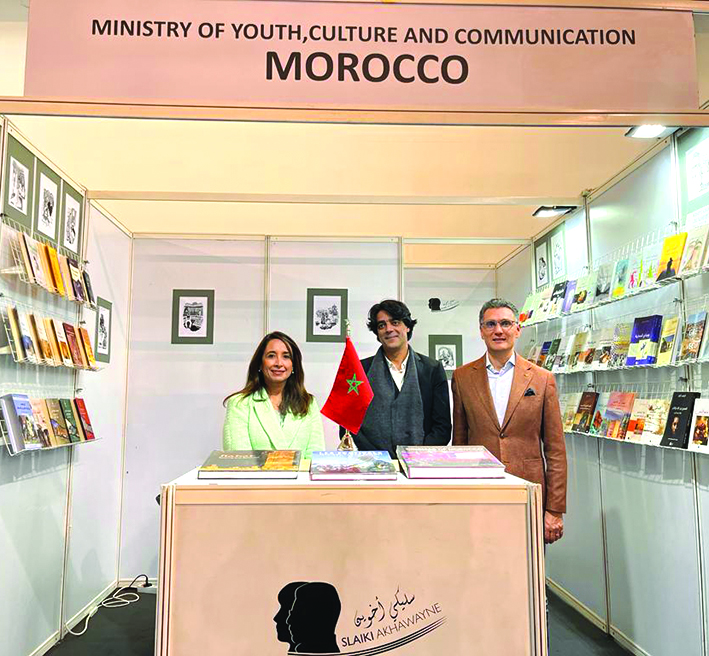

في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي سفير المملكة المغربية ببلغراد السيد محمد أمين بلحاج ولزوجته السيدة صفاء السجلماسي الإدريسي على تشجيعهما ودعمهما اللامحدود الذي لولاهم لما كان لهذا اللقاء أن يتم.

كما لايفوتني أن أتقدم لجزيل الشكر للسيدة ليليانا سوشكيك، المنسقة العامة بمعرض بلغراد الدولي للكتاب، وكل الهيئات الديبلوماسية التي شرفتنا بالحضور.

السيدات، السادة الحضرين معنا، شكرا على تلبيتكم الدعوة.

أنا طارق سليكي، واليوم سأحاول أن لكم صورة جد مختصرة عن المشهد الثقافي المغربي.

حضرات السيدات والسادة، في كل المناسبات الدولية التي أحضر فيها، شرقا أو غربا، من أقصى الشرق إلى أمريكا، حين أقدم نفسي بأني مغربي يذكر “الطعام المغربي” باعتباره رمزا ثقافيا ذاع صيته. غير أن القليلين ممن التقيت بهم من سأل عن مصدر هذا التفرد الاستثنائي للطبخ المغربي. الجواب بسيط، ومعقد في آن.

وبالمجمل فإن الطبخ هو الكمياء التي تستطيع أن تصهر في بوتقة الصحن كل المكونات الثقافية والحضارية والتاريخية لمجتمع ما.

وعليه، فأنا اليوم، سأحاول أن أرسم أمامكم صورة مختصرة عن هذه الكمياء السرية التي تكمن وراء المائد المغربية، لذلك أدعوكم لاكتشافها معي قبل أن تتناولوا الكسكس المغربي بـ”سبع خضار”.

أقصد هنا، المشهد الثقافي والإبداعي المغربي، بما هو مادة قابلة للتوثيق والنشر والتداول.

يركز المغرب، ملكا وحكومة ومثقفين، على الإرث الرمزي والثقافي الذي يزخر به المغرب، بدءا بالصناعة التقليدية التي تشكل أداة ترويج الإرث الثقافي الموغل في القدم، من الأمازيغ والرومان والحضارات القديمة، وانتهاء بأحدث وسائل التعبير والتواصل الحديثة. وفي هذا تتميز الصناعة التقليدية باستعمال مادة الطين والخشب والمعادن والنسيج والجلد وهي فن حي شكل محط اهتمام الباحثين والدارسين، عربا وغربيين، نظرا لما تقدمه من قيم فنية نابعة من صميم الهوية المغربية، تلك الهوية التي استطاعت أن تجمع كما هائلا من الاختلاف والتعدد الإثني والديني والحضاري.

لكن إلى جانب كل ما سبق، فإن ما يعنينا اليوم، هو الحديث عن أهم خصائص المشهد الثقافي الفكري والإبداعي الأدبي والفني، وهل هناك بالفعل خاصية تميزه عن باقي الآداب والفكر والفنون المنتمية لثقافات أخرى. ذلك أن العالمية تأتي من التفرد والإقليمية الضيقة أولا، فمثلا حين أقرأ “جسر على نهر درينا” فأنا أقرأ عملا أدبيا يصور مشاهد وحقبة تاريخية، وشخصيات، وأحداث، ووقائع لها صلة بجغرافية وثقافة وحضارة ومجتمع معين، لكنه ينقل لنا، من خلال ذلك، الهموم الكبرى المشتركة بين المجتمعات، في كل مكان. أنا كمغربي أقرأ “جسر على نهر درينا” وأستمتع به (أقصد النص الأدبي) فنيا، وأجد فيه بعض القضايا الفكرية والثقافية التي تهمني كفرد داخل الجماعة الإنسانية، في عالم نحياه بتقاطع القيم الإنسانية الكبرى، من حب وسلام، واتحاد، وتآخي، وحرية، واستقلال، أي الدفاع عن مبدأ الحياة، من حيث هي مصدر وجودنا جميعا ككائنات!

المشهد الثقافي المغربي

أقصد هنا، تحديدا، العمل الواعي الذي يخضع لمقومات الفعل الإبداعي والفني والجمالي والفكري، وفقا للمعايير المتداولة أكاديميا وفنيا. ونظرا لضيق الوقت، فأنا سأركز على ثلاثة خطابات ثقافية وفنية بالأساس:

الإبداع الأدبي، والفكر الفلسفي، والخطاب الفني التشكيلي المغربي.

الإبداع الأدبي

لسنا بحاجة إلى سرد التحولات التاريخية التي عرفها الإبداع الأدبي المغربي، ولكن سنكتفي هنا بذكر أهم خصائصه الفنية والجمالية.

يمكننا أن نفخر، اليوم، بوجود تراكم كمي ونوعي إنْ شعرا أو سردا، أو مسرحا. فقد عرف الشعر والرواية، على وجه الخصوص، تحولات تشي بأن الخطاب الإبداعي المغربي بدأ يهاجر إلى اللغات والثقافات العالمية، وقد بدأ يجد قراءه من داخل الثقافات الغربية والشرقية، على السواء، بفعل اهتمام الكتابة السردية والشعرية، بقضايا الذات المغربية، وبهمومها، التي تشكل مشتركا كونيا. ونكتفي بذكر بعض الأسماء من قبيل الشاعر محمد بنيس، الذي هاجرت نصوصه عبر الثقافات واللغات العالمية، نظرا لما استطاعت نصوصه -إلى جانب شعراء مغاربة آخرين- أن تعمقه من وعي بالذات في مواجهة العالم، وقضايا الذات في علاقاتها مع اللغة، والفضاء، والآخر، والتراث، وترسيخ الوعي بوجود الفرد في عالم يواجهه بعدد لامنْتَهٍ من الأسئلة.

ويصدق هذا على الخطاب السردي، أيضا، إذ استطاع العديد من الروائيين المغاربة، أن يخلقوا شخصيات، من صميم الواقع المغربي، ومن رحم المجتمع الذي ينتمون إليه، لكنهم نفخوا فيها الكثير من روح “الإنسان” كذات تواجه مصائرها، وتسائل واقعها، لتتحول الكثير من هذه الشخصيات إلى نماذج مجتمعية يمكن أن يجد فيها القارئ، غير المغربي/العربي الكثير من القيم والهموم الإنسانية. أذكر على سبيل المثال محمد شكري، وأحمد بوزفور، والطاهر بنجلون، وغيرها من الأسماء.

وجب أن أشير إلى أنه إلى جانب هذه الملامح العامة حول الخصائص الإبداعية للأدب المغربي، فإنه من الواجب أن نذكر أن من أهم سمات هذا الأدب، التنوع، ليس الموضوعاتي (الطيمي) ولكن من حيث اللغة الموظفة في الإبداع. وهنا وجبت الإشارة إلى أن الأدب المغربي، لم ينتج باللغة العربية، بل هناك كتاب أبدعوا بالفرنسية، مثل الطاهر بنجلون، ومحمد خير الدين، وإدريس الشرايبي، إلى جانب جيل جديد لازال يبدع، سواء داخل المغرب أو في المهاجر، وبعضهم نال جوائز هامة في أوروبا على وجه التحديد. إلى جانب كتاب يبدعون بالإسبانية، مثل محمد الصيباري، أما حين نعرج على اللغة الإنجليزية فإن هناك كاتبة مغربية تشق طريقها بقوة داخل الساحة الأمريكية وأقصد ليلى العلمي، والأكاديمي والمبدع أنور مجيد.

وإجمالا فإن الإبداع الأدبي المغربي، ومنذ عشرات السنين، استطاع أن يستفيد من قيم الحداثة، وأن يعيد طرح الأسلئة العميقة التي تساعد على تحقيق الذات، بكل مواصفات الأصالة، باستخدام المقومات الثقافية والاجتماعية المغربية، ومن جهة أخرى الاستفادة من الأدوات الإبداعية وقيم الحداثة الغربية، لا باعتبارها نتاج ثقافة غريبة عنه، وإنما باعتبارها قضية حضارية، ونمط حضاري يلزم الذات المغربية أن تستفيد منه، وهو ما يمكن أن يلاحظه أي زائر للمغرب، أقصد الانفتاح على الآخر، ومظاهر الحداثة وتمثل القيم الإنسانية السامية بما يجعلنا لا نتوقف عن تشييد جسور عدة مع كل الثقافات العالمية، خصوصا مع اتساع جغرافية مغاربة العالم، وبروز أسماء لامعة في مجال الإبداع والفن.

الفكر الفلسفي

أود أن أثير نقطة، في غاية الأهمية، وأنا أتحدث عن الفلسفة والفكر الفلسفي المغربي. إذ لا بد من الإشارة أن أسماء من أرسطو إلى ديكارت، وهيدغر، وفوكو وديريدا وهابرماس، وجيجيك، من الأسماء التي لن تجد صعوبة في أن تراها كل أسبوع في ملاحقنا الثقافية التي تصدرها الصحف اليومية، أضف إلى ذلك أن الجيل المؤسس للمشروع الفلسفي في المغرب مع عزيز الحبابي والجابري وعبد الله العروي وغيرهم من الأساتذة والمفكرين المغاربة، قد كانوا مخلصين للاتجاه العقلاني الذي سبق لأحد المغاربة الكبار أن بدأه، ونقصد ابن رشد (هذا الرجل الذي تجدونه في لوحة أنجلو باعتباره شارح أرسطو وما لعبه من دور في النهضة الغربية). فقد استطاع هؤلاء أن ينقلوا لنا العديد من النصوص الفلسفية والحداثية إلى العربية، بشكل يسهل عملية الفهم، إلى جانب المحاضرات التي ألقوها في المدرجات على طلبتهم، والندوات والكتب التي نشروها، التي لعبت دورا في عملية استيعاب الأفكار الفلسفية الكبرى التي كان لها أثرها في الحياة الاجتماعية والفكرية على المجتمعات الغربية عامة.

وإجمالا، فإن الخطاب الفلسفي/الفكري والإبداعي لم يكونا بمعزل عن بعضهما، بل كثير من المنشغلين بالدرس الفلسفي، في المغرب، قد أبدعوا في الشعر والرواية، كما أن الكثير من الأدباء والشعراء قد ساهموا في الترويج للأفكار الفلسفية الكبرى، بين الطلبة والمثقفين. ومن هنا تأتي أهمية الخطاب الأدبي المغربي، الذي استطاع أن يجعل من القضايا الفلسفية إحدى قضاياه الكبرى، نكتفي بذكر نصوص العروي الروائية أو عزيز الحبابي.

هكذا يمكن اعتبار الخطاب الفلسفي والإبداعي على السواء “ورشا مفتوحا هدفه تغيير الإنسان والمجتمع انطلاقا من نقد مزدوج صريح للتراث والحداثة” (محمد المصباحي؛ مجلة المناهل – ع ١٠٤ – ص.٧)

الفن التشكيلي

يمكن أن ألخص الحركية التشكيلية في المغرب، بالانفتاح على التجارب العالمية، وكذا التراثية العربية الإسلامية. وهذا ما تكشف عنه اللوحة المغربية. وككل المجتمعات الثقافية العالمية، فإن الفن التشكيلي يعرف تنوعا من حيث الخلفية الفنية، وذلك بحسب الفنان، وكذا المرجعيات الفنية التي تأثر بها، خصوصا أن الفنانين المغاربة يدرسون ويسافرون ويعرضون في كل أنحاء العالم، ويمكن أن أقول بكل ثقة أن للفن التشكيلي المغربي حضورا في المحافل الدولية، وهنا أكتفي بذكر محمد الدريسي، ومحمد المليحي، ومحمد شبعة، ومحمد القاسمي.. وغيرها من الأسماء الوازنة، كما تتجلى الدينامية التشكيلية المغربية من خلال المعارض وكذا قاعات العرض، التي تتكاثر، وتنمو وتعرف إقبالا من لدن المهتمين.

وفي الختام

وجبت الإشارة إلى أن هذه الصورة البانورامية وذات الطابع التفاؤلي تخفي من ورائها مخاضا عميقا، تتقاطع حوله كل مجالات الحياة الإبداعية، بكل تنوعاتها وتنويعاتها، هي قضايا الحداثة وتأصيلها في النسق الاجتماعي والثقافي والفكري المغربي. وإذا كان هناك العديد من العناصر التي تقف عائقا في وجه الحداثة المغربية، فإن هناك العديد من المكونات التي تذلل الصعاب، وأهمها الإرادة الملكية في دعم الفن والإبداع والفكر، وكذا إرادة التحديث التي يساهم فيها كل الفاعلين الثقافيين، إن أفرادا أو مؤسسات.

أخيرا، فإن مؤسستنا، ومنذ تأسيسها قبل ثلاثين عاما، راهنت على دعم اتجاه الحداثة، وذلك بالمساهمة الفعلية، من خلال عملية نشر الدراسات والنصوص التي تساهم في إنتاج القيم الفكرية والفنية الإنسانية المتعارف عليها عالميا.

كما أن هذا الإيمان الراسخ لدينا، هو الذي شكل مصدر طاقة معنوية هائلة من أجل الاستمرار والترويج لثقافتنا وإبداعنا الفكري والثقافي بشكل عام.

إن للفكر والأدب سياستهما ودبلوماسيتهما الخاصة، وهي سياسة أثبت نجاعتها عبر التاريخ، فقد سافرت في تاريخ هذا البلد من خلال “جسر على نهر درينا” ولم أكن بحاجة إلي تأشيرة أو تذكرة سفر، وهذا يعني أن الثقافات عابرة للحدود، والكتاب قناة لا يمكن الاستغناء عنها.

كما يقول نيكولا تسلا: أكثر الأشياء التي أحببتها هي الكتب.

في الأخير أعتز بمغربيتي وكناشر واجبي الأول هو نشر الثقافة المغربية والسفر بها خارج الحدود وفي كل جغرافيا العالم.

شكرا على إنصاتكم وشكرا على حضوركم