جريدة طنجة ـ زهراء بن سليمان

بعد الاستقلال، كانت الحكومة المغربية في أمس الحاجة لبناء أجهزة الإدارة والأمن، والفضاءات العمومية… وكانت تحوم تصوراتها حول تعميم التعليم.

ففي أول حكومة، تم تحويل مديرية التعليم إلى وزارة التربية الوطنية والشبيبة والرياضة والفنون، حيث كان أول وزير على رأسها محمد الفاسي.

وفي سنة 1958 تم إحداث اللجنة الملكية لإصلاح التعليم، وكان عمر عبد الجليل الوزير الثاني، حيث أصدر قرارات تخص تدريب الحساب والمواد العلمية باللغة الفرنسية.

وفيما يتعلق بحكومة عبد الله إبراهيم، فقد أسست ثالث لجنة إصلاح خلال سنة 1959، تحت اسم التربية والثقافة، حيث كان عبد الكريم بن جلون وزيرا ثالثا للتعليم.

وتم خلال هذه المرحلة إعادة هيكلة التعليم وتأسيس المجلس الأعلى للتعليم، وإحداث مدراس وكليات ومعاهد، ، وكذا إعادة نظم التعليم العالي، وإحداث بكالوريا مغربية، وشهادة الدروس الثانوية والتقنية، وامتحان القبول بالثانوي، ثم إعادة تقنين التعليم الخاص ليصبح تابعا للوزارة، وجعل اللغة العربية لغة البحث والعلم.

وخلال إصلاحات ما بين 1999 و2013، التي كان على رأسها الوزراء ، مولاي اسماعيل العلوي، وعبد الله ساعف، وحبيب مالكي، واحمد اخشيشن، ثم لطيفة العابدة ومحمد الوفا، حيث تميزت هذه المرحلة من الإصلاحات بالتشجيع على البحث، وتغيير برامج الثانوي التأهيلي، وتضخيم الجهاز الإداري، وكذا اتخاذ القرارات في التوجيه والتخطيط التربوي، وإنشاء مراكز التكوين الجهوية والوطنية …

وهكذا، زادت الحكومة الإصلاحات في ورش التعليم سنة بعد سنة، وواجهت التحدي في تحسين جودة التعليم، على اعتبار أن التحديات الأخرى المتجلية في ضبط منظومة التعليم تستطيع أن تتغلب عليها، لكن في الأخير عانت جميع الإصلاحات ضعف الأطر والتنظيم، وقلة التجهيزات، ونقص الميزانية…

ويرجع السبب إلى أن كل وزير تعليم مر بإصلاحات خاصة به، لم تكن تنتمي لإصلاحات الحكومة، أو أن إصلاحات هذه الأخيرة لم تكن كما صرحت به في خطاباتها.

كما أن تحديد المئات من الأهداف يؤدي إلى الفشل في تحقيقها، وهذا ما جرى لحكومتنا، للأسف فهي لا تستطيع التحكم في جوانب صغيرة، قد لا تتطلب القوانين، بل مجرد التفكير السليم والحكمة في التدبير .

وليس مجال التعليم وحده الذي فشلت الحكومة في تحسين جودته، بل جل المجالات، ما عدا مجال الفن و”الشطيح والرديح”، حينها ما شاء الله تجد ميزانيات وفيرة، وأبواب مفتوحة، لكن عندما يتعلق الأمر بمجال الصحة، والتعليم، والثقافة، والشغل والإدماج المهني، والفلاحة، والإسكان …. تختفي الميزانية وتغلق عليهم الأبواب حيث لا يجدون أي حل من الحلول.

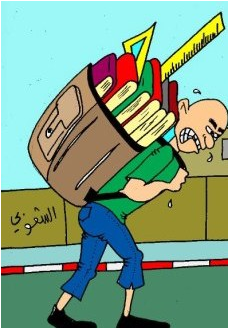

فالمدرسة لم تعد صديقة للطالب، حيث أصبح ينتهز الفرصة في تعطيل الدراسة، سواء بسبب الإضراب أو غياب المدرس … مما يفسر نفوره من المدرسة، وفشله في الدراسة. لأنه يجد نفسه يحمل على ظهره محفظة ممتلئة عن آخرها، بعدة دفاتر وكتب ومذكرات لا يحتاج منها سوى نصفها. في المقابل، يحصل على تعليم دنيء المستوى، بالإضافة إلى معاملة المدرس معه بالعصبية والصراخ… وكذلك عدم تفهم المدرس له، يسبب في كرهه له وللمدرسة، فليس جميع التلاميذ لهم حياة سعيدة ومنزل هادئ لا يحل عليه سوى السكينة والبهجة والفرح، بل معظمهم يعانون من مشاكل أسرتهم، مما يؤثر سلبا على حالتهم النفسية والتركيز في دراستهم. وهنا عندما يلاحظ المعلم شرود التلميذ وارتباكه… لا يجلس معه ليعرف سبب سهيه داخل الفصل وعدم تركيزه، بل يزيده هما بالصراخ عليه وعدم تفهم حالته المضطربة بسب مشاكل البيت. مما يجعل التلميذ ينتظر غياب المدرس، أو يتغيب بنفسه من الفصل.

لذلك، يقترح أن يخضع الأساتذة للتكوين في كيفية التواصل مع التلاميذ بشكل إيجابي، ومزاولة المهنة بحب وشغف وجدية، بعد أن تقوم الحكومة بإصلاحات نهائية للتعليم، وأن تنصف المعلم وظيفيا، وتمنح له أجرة يستطيع أن يكون بها بيتا وبعض رفاهية العيش… ففي الأخير يظل المعلم مربي الأجيال وباني البناة الذين يبنون الوطن، فعلى يديه كان الطبيب، والمهندس، والوزير، وغيرهم من المسميات التي رواتبها في أعلى السلم الوظيفي .

وأخيرا، يعد التعليم من ركائز المجتمع، إذا غاب، لن يفلح المجتمع في بناء جيل صاعد يتسم بمهارات عقلية وفكرية وثقافية واجتماعية …